Das vorliegende Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

© 2020 by Heinz Hermann Maria Hoppe

Alle Rechte vorbehalten

Kommentar

Autor: Heinz Hermann Maria Hoppe

Juni 2020: Die Welt wirkt noch immer wie gelähmt. Es geht um Leben, Tod und um viel Geld. Das Ranking der Kranken-, Toten- und Wirtschaftszahlen in den Presse-Diagrammen hält an. Weltweit sind die Ängste und Hoffnungen der Menschen ungleich verteilt. Manche können nicht atmen, bangen um ihre Existenz und um ihre Zukunft. Andere sorgen sich um Boni-Zahlungen oder schlagen aus der Situation Gewinn. Regierungen wirken machtlos und experimentieren mit Milliarden gegen Rezessionen. Eine Unbekannte war vor wenigen Monaten in China geboren worden und hat sich quer in unser Leben gestellt: ›Corona‹.

Massen bewegende Umwälzungen, Katastrophen und Schlüsselmomente werden in Bilder übersetzt. In der Luft liegende Ideen, religiöse, wissenschaftliche und politische Umwälzungen, technische Erfindungen und der Zeitgeist stehen in Wechselwirkung mit den Ausdrucksformen der Kunst. Ohne Änderungen innerhalb der Bildsprachen gäbe es keine Kunstgeschichte. Auch mit dem Beginn der Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie wurden innerhalb kürzester Zeit Schnappschüsse, Zeichen und Zeichnungen, Videos und Kunstwerke veröffentlicht, die das neue Virus thematisieren.

Künstlerische Reaktionen auf bewegende Ereignisse im Leben der Menschen gab es schon immer, angefangen mit den Darstellungen von Jagdszenen in Höhlenmalereien. Aber wie wurden und wie werden sie gestaltet? Wie zeitlos sind unsere Ausdrucksweisen? Wie hätte zum Beispiel ein klassischer Maler die aktuellen Ereignisse auf die Bildfläche gebracht? Wenn man mit einer ›visuellen Zeitmaschine‹ in die Vergangenheit reisen könnte, wie hätte ein früherer Künstler die aktuelle Pandemie wiedergegeben? Sind Abstraktionen der Moderne fortschrittlicher als die realistischen Darstellungen früherer Jahrhunderte? Gibt es überhaupt einen Fortschritt in der Kunst oder kommt alles in einer Endlosschleife wieder?

Metaphern erzählen, interpretieren und helfen, Erlebtes zu verarbeiten. Auf Leinwänden werden Geschichten erzählt und abstrakte Sachverhalte veranschaulicht. In der Malerei und in der Bildhauerei waren allegorische Darstellungen seit der Antike üblich. Damals konnten die meisten Menschen Schriften nicht lesen, wohl aber Bilder: über das Wirken der Götter, die Kreuzigung, die Heldentaten der Mächtigen, die Schönheit der Natur und über exotische Reisen in ferne Länder. Auch in der bildenden Kunst der Renaissance wurden Allegorien gemalt.

Weisheit und Schönheit waren zentrale Themen. Nach den finsteren Darstellungen des Mittelalters wurden in der Renaissance humanistische Ideale wiedergeboren und verkehrten die Bildstimmungen ins Gegenteil. Die Kunst besann sich in Form neuer Perspektiven, Proportionen und lichtdurchfluteter Szenen der humanistischen Ideale aus der griechischen und der römischen Antike. Das irdische Dasein rückte für die Menschen wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Die ›Geburt der Venus‹ von Sandro Botticelli, gemalt ca. 1485, gilt als mythologisches Schlüsselwerk der frühen Renaissance. Das Bild feierte erstmals seit der Antike wieder die Schönheit des nackten Frauenkörpers. Mitte des 14. Jahrhunderts war dem Gemälde eine Pandemie vorausgegangen: Die Pest, der ›Schwarze Tod‹, hatte mit geschätzten 25 Millionen Todesopfern ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung hinweggerafft.

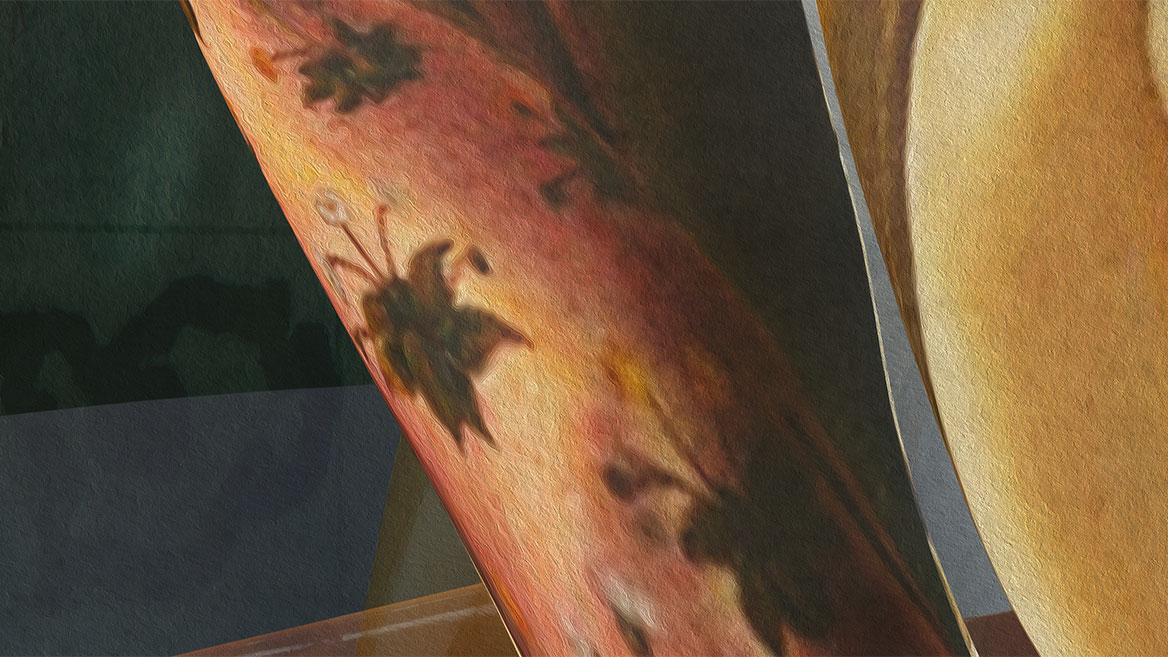

Das aktuelle Geschehen der Corona-Pandemie mit ›elektrischen Pinseln‹ digital zu interpretieren, war ein visuelles Experiment. Die Komposition lädt das weltweite Ereignis symbolisch auf. ›Birth of Corona‹ ist eine freie, visuelle Transkription von ›Die Geburt der Venus‹ (›La nascita di Venere‹) – im 3D-Raum anstatt mit Eitempera gemalt.

Warum eine rückwärtsgewandte Zeitreise, warum keine vorwärts gerichtete Suche nach einer neuen Ausdrucksform? Weil ein großer Sprung in die Vergangenheit der Bildgestaltung auch den Blick für schleichende Veränderungen in der Gegenwart schärft. Wir durchschauen auch die Auswirkungen einer ganz anderen Seuche, einer Art ›visueller Pest‹, nicht mehr: Der inflationäre Gebrauch von inhaltslosen und oberflächlichen Bildern vermüllt unsere Hirnwindungen. Automatisch per Künstlicher Intelligenz und Apps berechnete Effektbilder fluten alle medialen Kanäle und spiegeln unsere visuelle Kultur.

Den Gedanken, die Jetztzeit mit über 500 Jahre alten Versatzstücken neu zu codieren und eine Art Fortsetzung im 3D-Raum zu malen, finde ich faszinierend. Die Theatralik des Bildes mag manchem Betrachter ›manieristisch‹ erscheinen. Den Vorwurf einer ›kitschigen‹ Anmutung musste sich auch ›Die Geburt der Venus‹ immer wieder gefallen lassen. Auf der anderen Seite erscheint Botticellis Werk über Jahrhunderte hinweg bedeutsam. Symbole gehen nicht immer Hand in Hand mit Farbnuancen.

Weitere Informationen: