Das vorliegende Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

© 2023 by Heinz Hermann Maria Hoppe. Alle Rechte vorbehalten.

Farb- und Tonwertdarstellungen auf Monitoren weichen vom Original ab.

Kommentar

Autor: Heinz Hermann Maria Hoppe

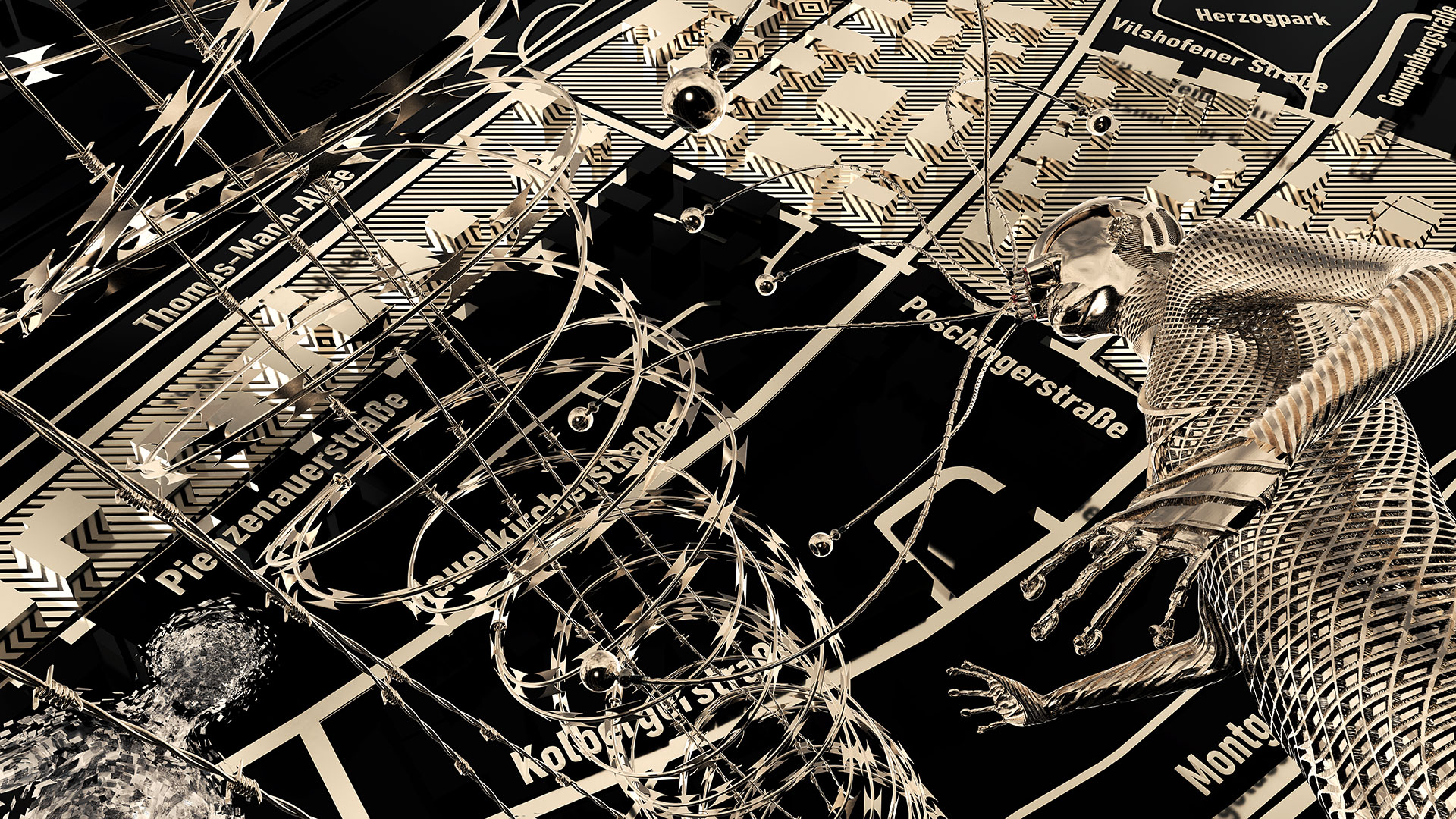

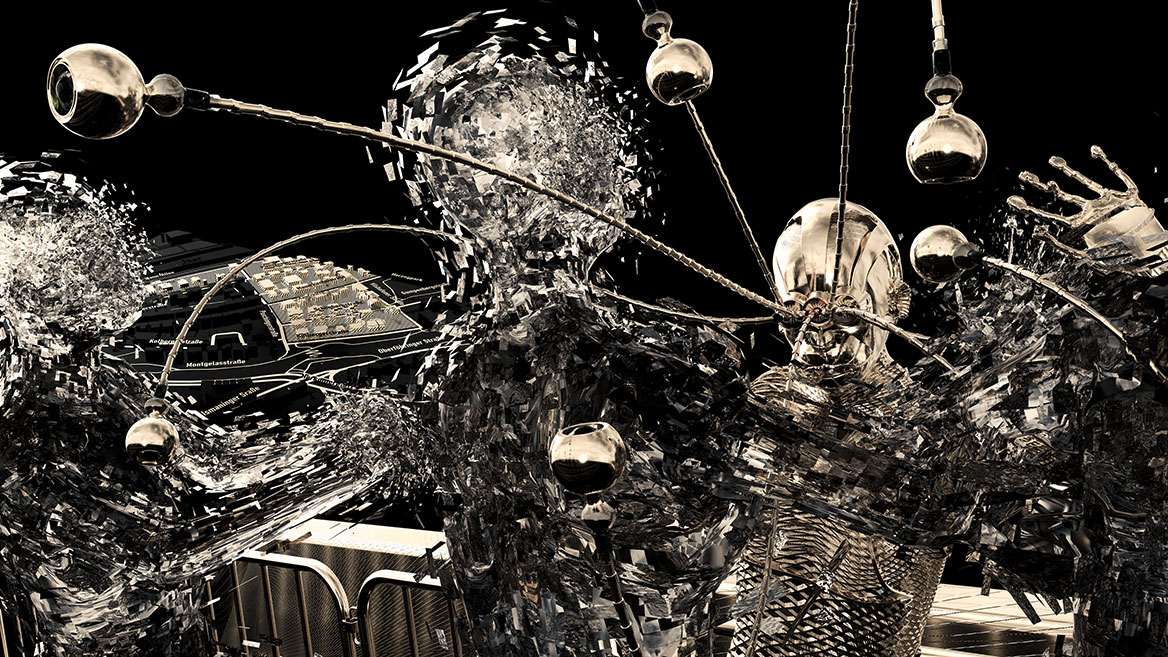

Das Urbane ist aufgeteilt in Zonen. Städte sind durchzogen von Netzwerken virtueller Grenzen. Unsichtbare Mauern trennen Einkommensschichten. 1A-Lagen kontrastieren zu den verkommenen Gegenden, ›nostalgische Winkel‹ zu den verdammten ›Bruchbuden-Meilen‹, Kleingärten zu den Gewerbegebieten, kopfsteingepflasterte Altstadt-Kerne zu den ›Wohn-Hochburgen‹. Die Milieus kann man an den Fassaden ablesen, an den Schaufensterauslagen, an den Klingelschildern. Architektonische Stile der Giebel markieren immaterielle Grenzen. Darunter verdichten sich persönliche Haltungen, Bildungsgrade und Vorurteile zu Meinungsbildern. Soziale Strukturen breiten sich aus, wie Flechten, mehr oder weniger stark verwoben mit den nachbarschaftlichen Strukturen. Hinter den Hauswänden öffnen sich manchmal neue ›Denk-Schubladen‹. Die meisten bleiben aber wohl fest verschlossen. Räume sind per Definition gekapselte Sphären.

›Auf neu gemachte‹ Altbauviertel locken die Makler der Intellektuellen. Reiche residieren in trutzigen, aber nicht zwingend geschmackvollen Villen, dafür in besten Lagen, an sonnigen Seeufern oder nahe ruhiger Parkanlagen. Die Elite bleibt unter sich, in ihren Blasen. Kontostände definieren persönliche Verkehrszonen, klar abgegrenzt zu den schattigen Seiten vielstöckiger Betonfassaden, den drahtigen Bauzäunen, ›den verdreckten Ecken‹, den ›Döner- und Spielbuden‹ in verödeten Einkaufsstraßen, auf Distanz zu den besprayten Unterführungen, den verwilderten Grünstreifen und den rostigen Geräten auf fantasielosen Spielplätzen.

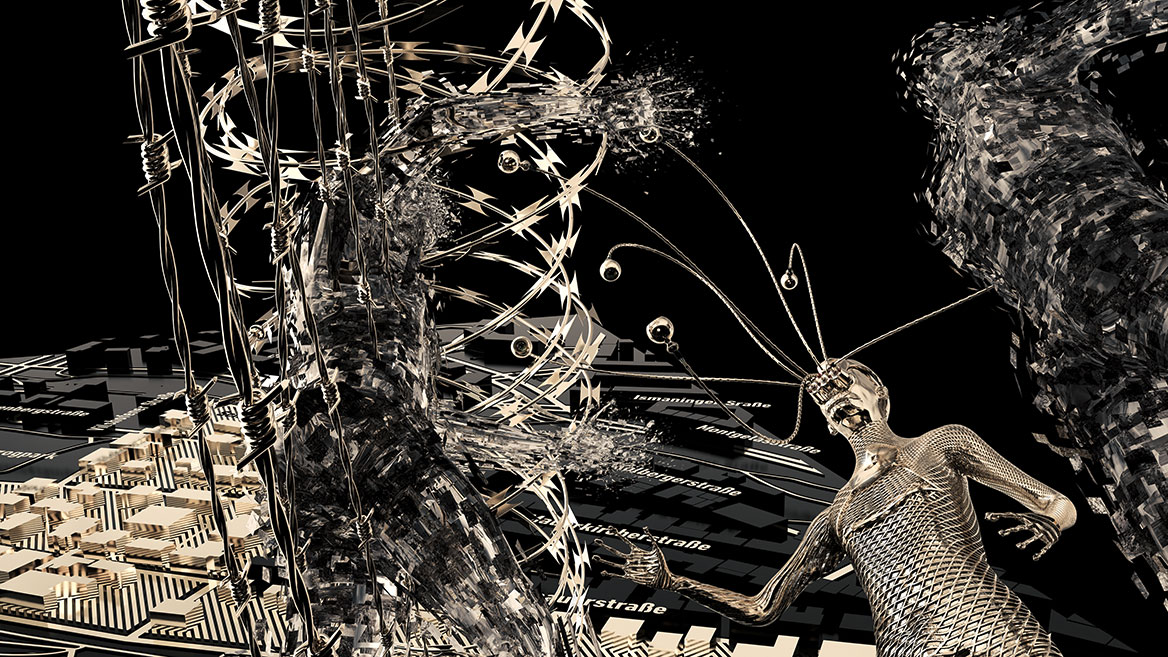

Grundstücks- und Immobilienpreise in zentralen Lagen sind für ›Normalsterbliche‹ unbezahlbar geworden. Die Preisspiralen der Wohnraumkosten verwirbeln immer mehr Bevölkerungsschichten hinter die durchsichtigen Zäune der Stadtteil-Grenzen, in die Schranken ihrer Portemonnaies. Die in minderwertige Lebenszonen Verdrängten bilden ›neue Heimatblasen‹. ›Underdogs‹ bleiben sogar in den belebtesten Fußgängerzonen unter sich, auch hinter den Hauptbahnhöfen, auch in den verrufenen Hafenvierteln, massenhaft in den Ghettos. Städtebauliche Unorte voller Bausünden sind dieselben, die Einheimische nach Einbruch der Dunkelheit meiden und Touristen sogar ›am hellichten Tage‹. Das schadet letztendlich dem Ruf der ganzen Stadt und verursacht wirtschaftliche Schäden.

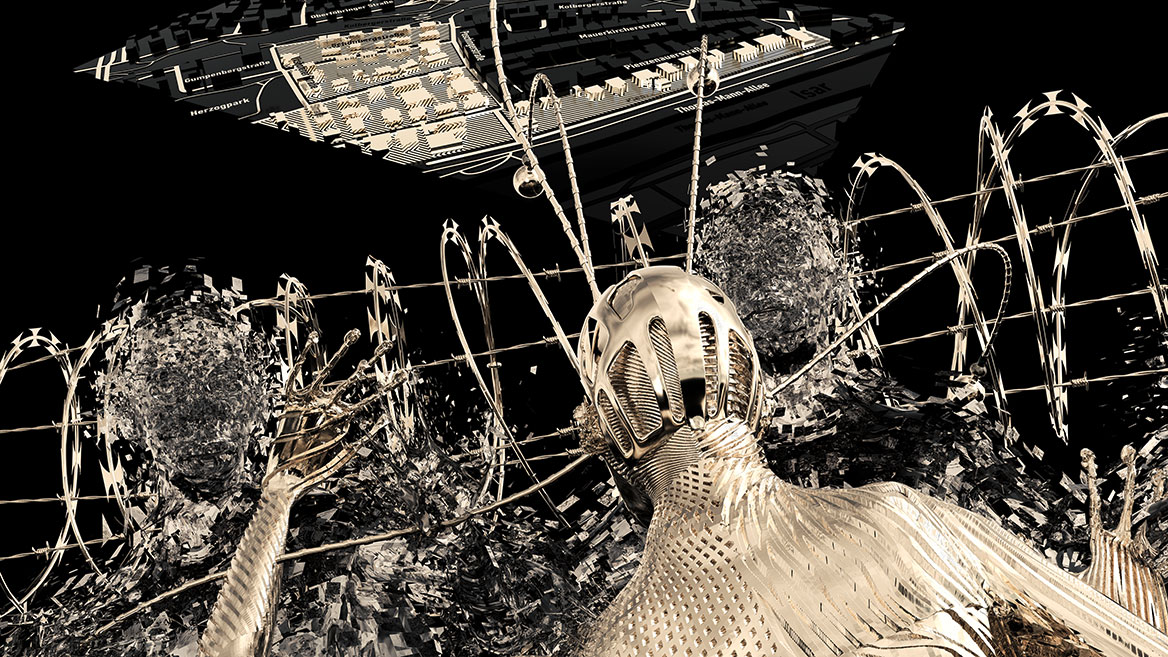

Die frühe Urbanistik unterschied städtische Zonen in geflügelten Worten »nach der Höflichkeit der Sprache, nach dem vorherrschenden Geist und nach den Sitten«. Mit den Entwicklungen explodierender Bevölkerungen in modernen Metropolen befasste sich die Chicagoer Schule, Architekten wie Le Corbusier und Philosophen wie Roland Barthes. Es zeigte sich, dass die in Amerika populär gewordenen Straßenplanungen mit ihren rechten Winkeln, nicht unbedingt zu ›aufrechten Gesinnungen‹ führten. Rechte Winkel ›en masse‹ bleiben architektonisch trotzdem Programm, die Raumnutzungs- und Kostenvorteile des neunzigsten Grades sind schwer zu überbieten. ›Käfige‹ sind eckig, darum erfüllen sie die Vorgaben und bleiben gestalterisches Gesetz für Wohnräume auch in den Banlieues.

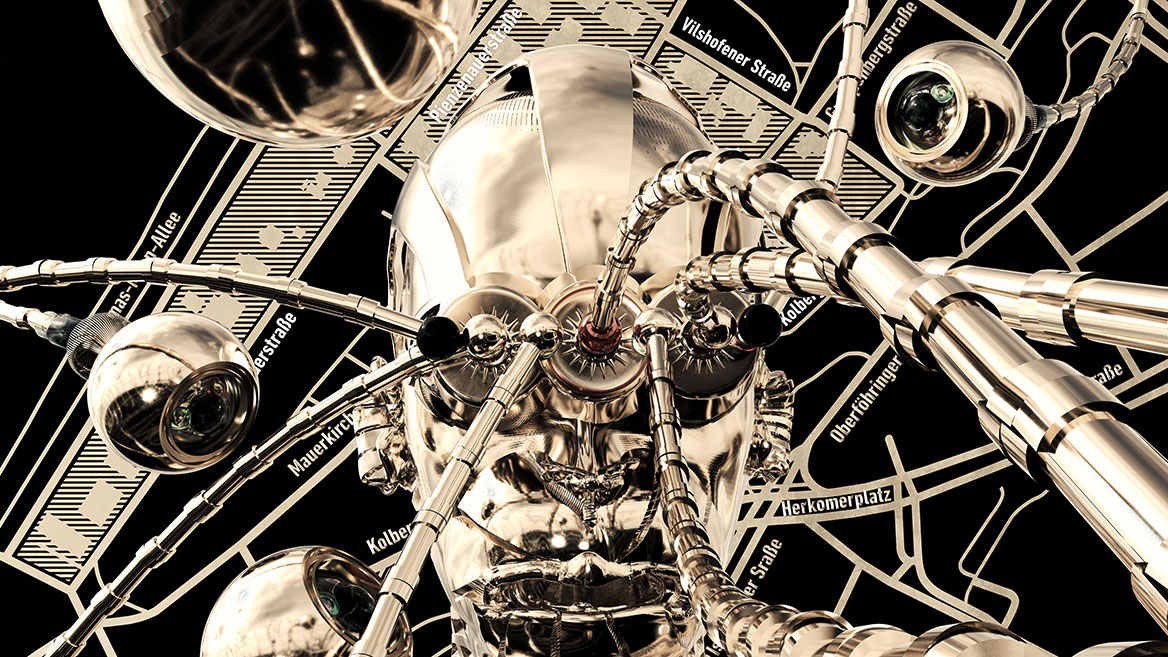

Eine freie Formensprache kann sich nur ›die andere Seite‹ leisten. „Man gönnt sich ja sonst nichts“. Wo der Wohlstand so überbordend ausgebrochen ist, dass man meinen könnte, nicht nur in verschiedenen Hemisphären, sondern in anderen Zeiten zu leben. Aber Freiheiten haben auch ihren Preis: Reichtum geht mit der Angst um Besitzverlust einher. ›Todsicher‹ blühen speziell für diese Klientel geschaffene Märkte auf, die Sicherheitsprodukte zur Bedürfnisbefriedigung verkaufen. Security-Dienstleistungen, bauliche Anlagen und Hightech-Überwachung zur Abschirmung und zur Abwehr, Bewegungsmelder, Scanner und Wärmebildkameras, Beleuchtungs-, Steuerungs- und Kommunikationsanlagen, Sicherheitstüren, Schließ- und Alarmanlagen, Safes und Pistolen – gegen die Angst.

In den besonders unsicheren Gefilden dieser Welt investieren Einkommensmillionäre ihre Boni in Wachmannschaften mit Schichtdiensten, für Zutrittskontrollen an den Quartierpforten, für beruhigte Gefühle rund um die Uhr. ›Green Zones‹ können wie Stadtstaaten organisiert sein: mit eigenen Strom- und Kommunikationsnetzen, mit autonomen Trink- und Abwassersystemen, mit exzellent ausgestatteten Krankenhäusern, mit Luxusartikel-Lagern und Sportzentren – Städte in den Städten, manchmal mitten in ›Meeren aus Elend und Not‹ (Naomi Klein, Die Schock-Strategie, S. Fischer Verlag 2007, S. 592 ff.). Freiwillig hinter vergitterte Fenster zurückgezogen, sich selber in weiträumige Spa-Bereiche eingesperrt, scheint ein unbeschwertes Leben auch auf der ›Gewinnerseite‹ unerschwinglich zu bleiben. Die mit Dobermännern bewehrten Luxus-Resorts, ›Festungen des Wohlstandes‹ mit gekiesten, aber unbelebten Zufahrten, machen aus den Insassen auch nur ›Zonenbewohner‹.

Aus urbanen Lebensräumen können grüne Utopien bis in die Randbereiche entstehen oder ›Schwarzmalereien‹ mit ›Show-Fassaden‹ und verwaisten Ruinen. Städte sind lebende Organismen, deren Cluster sich ununterbrochen ›häuten‹ müssen. Bewohner können sich gegenseitig ›quirlig beleben‹ oder sich in Blasen isolieren und einsam bleiben. Abhängig von den politischen und städtebaulichen Strukturen, verwandeln sich Stadtlandschaften in Orte »[…] multipler, sich überlagernder Räume, Zeiten und Beziehungsgeflechte […]« (Ash Amin/Stephen Graham in The Ordinary City, 1997).

›Quartiere voller Verdammter‹ und ›Ansiedlungen voller Hoffnungsloser‹ gibt es zuhauf auf der ganzen Welt – immer öfter auch in Deutschland. Auf Ackerflächen an Stadtränder ›Abgeschobene‹ zieht es erst recht in die Citycenter. Unwürdiges Vegetieren in überteuerten ›Behausungen‹ und überbordende Überlebensängste treiben Arme in die Straßen und ›auf die Barrikaden‹. Sichere Zonen in oder neben ›No-go-Areas‹ bringen keine Ruhe in erhitzte Gemüter. Unsere Städte sollten für alle sicher sein, nicht nur für die Reichen.

Die Zunahme von Alltagssorgen macht auch den Umgangston rauer. Gegensätzliche Interessen, auch innerhalb von Gruppen der Beschämten, münden in Konfrontationen. Die, die ›es‹ einfach nicht schaffen, empören die ›gehobenen Klassen‹. ›Ungehöriges Benehmen‹ entsteht aber oftmals nicht durch zu wenig, sondern durch zu viel ›Druck‹. Am eigenen Leib erfahrene ›Prügel‹ macht aggressiver. Es stimmt nicht, dass jeder ›es‹ schaffen könnte, wenn er nur wollte. Der amerikanische Traum bleibt für die Meisten, trotz aller Mühen, lebenslang nur ein Traum. Armut und ›Faulheit‹ sind kein Paar, Resignation und Krankheit schon.

Die Mehrheit nimmt ihre Lebensumstände irgendwann einfach hin und ›duckt sich weg‹ – auch aus Angst. In ›kaputten Gegenden‹ gedeiht kollektive Angst und der Ruf nach mehr Repressionen, nach mehr Polizei und nach härteren Strafen. Vielleicht würde es viel mehr bringen, die Gebiete auf andere Weise wieder ›heile‹ zu machen?

Eine wahre Flut an neuen Programmen könnte initiiert werden, gerade in den jetzigen Zeiten. Eigen- und Bürgerinitiativen könnten ›beflügeln‹, zur Verschönerung und zur Bepflanzung der Städte beizutragen. Viel mehr Menschen, als man gemeinhin meint, würden sich engagieren, – wenn es eine gute Choreografie gäbe, wenn die Leute einen Sinn darin sehen würden, wenn man sie eigenverantwortlich und engagiert machen ließe und wenn sie dabei Spaß hätten. Man könnte Wege für Menschen, statt für neue ›Mobilitätstechnologien‹ zulassen. Kaum besuchte Museen und Kirchen könnten durch Junge und Alte neu, anders bespielt werden. Die alten Debatten-Muster könnten verlassen und ›Bedenkenträger‹ könnten überstimmt werden. Öffentliche Plätze könnten für nachbarschaftliche Interaktionen freigeräumt werden ∞. Soziale ›Luftblasen‹ könnten wir einfach platzen lassen.

Wer das bezahlen soll? Gegenfragen: Was könnte teurer sein, als die Unterhaltung von repräsentativen Scheinfassaden, von ungenutzten Hallen und von leeren Plätzen? Wer bezahlt am Ende für die Mängel an Flexibilität und an Systemdenken?